Este ensaio sobre o Yoga e as práticas de meditação aponta para algumas semelhanças existentes entre as modalidades de meditação associadas às tradições védica e budista e as discute no contexto de quatro eixos principais: (1) a filosofia do coração da Bhagavad Gītā; (2) os quatros pilares que fundamentam os sistemas religiosos e as cinco classes de Escrituras Sagradas que os caracterizam; (3) a metáfora da árvore aśvattha, de raízes invertidas, presente na Bhagavad Gītā, segundo a interpretação de B.K.S. Iyengar; e (4) o Yoga Ancestral, resgatado por Krishna, o Aṣṭāṅga Yoga e o budismo das tradições Theravāda e Mahāyāna. Mais do que uma comparação entre sistemas, trata-se aqui de uma intuição inicial do Śraddhā Yoga como raiz comum — uma raiz viva — cujos galhos se estendem por diferentes formas de atenção, amor e libertação.

De modo geral, não é comum discutir as semelhanças e sim as diferenças dos distintos sistemas religiosos, até porque uma nova tradição, geralmente, só se estabelece negando a que a precedeu. Este artigo, entretanto, trata das semelhanças, considerando, como dizia Gandhi, que "enquanto raízes as religiões são muitas, mas enquanto tronco ela é uma só".

O Yoga Ancestral da Bhagavad Gītā

Desde as suas origens no Ṛgveda1 e nas primeiras Upaniṣades, as práticas de meditação já revelavam um caráter não sectário e universalista, que transcende a esfera da religião. Esse caráter alcança a sua plenitude no seminal texto da Bhagavad Gītā. A marca distintiva do texto em relação às demais Escrituras Sagradas que tratam da meditação é o fato dele se apresentar na forma de um poema, que não estrutura, nem engessa, as práticas meditativas do seu puro e ancestral Krishna Yoga. Revelado por Krishna na Bhagavad Gītā, este pode ser compreendido como a disciplina de operar (karma) no mundo, cultivando a sintonia (bhāvana) e a comunhão (dhyāna) com as leis universais do funcionamento cósmico (Ṛta). São três os eixos principais desta disciplina:

|

| Grande Árvore de Banyan, com mais de 3700 raízes aéreas. Jardim Botânico Acharya Jagadish Chandra Bose, Índia. |

1) Bhāvana, simbolizado na metáfora da árvore aśvattha (figueira-da-Índia; banyan) de raízes invertidas, utilizada por Krishna no verso de abertura do décimo quinto capítulo da Bhagavad Gītā, representa a percepção da lei da unidade sintrópica (Ṛta), ou seja, a visão do sagrado (nirvāṇa) oculto no mundo fenomênico (saṃsāra) (BhG 15.1). No Śraddhā Yoga, bhāvana é aprofundado como o gesto atento do foco do coração — uma visão sintrópica que unifica interioridade e ação;

(2) Karma/Kriyā, indica o empenho ininterrupto para alcançar a maestria sobre as ações por meio da conduta em sintonia e sincronia com a percepção da lei sintrópica universal (Ṛta). A meditação na ação, expressa como Karma ou Kriyā, corta pela raiz a sujeição da alma ao império dos sentidos (saṃsāra), que corresponde ao campo material (kṣetra), representado pela árvore invertida (BhG 15.2-3); e

(3) Dhyāna, resultante da compreensão do Ser, o conhecedor do campo (kṣetrajña), representa o estado de atenção sintrópica que promove a transcendência sobre a influência dos sentidos e a sintonia fina, não com o mundo das aparências, mas com a Consciência Universal que anima a metáfora da árvore invertida e as suas leis (Ṛta) (BhG 15.4).

Esses três eixos — bhāvana, karma/kriyā e dhyāna — formam o alicerce daquilo que, no Śraddhā Yoga, denomino práxis sintrópica: o caminho de retorno ao real pelo foco amoroso do coração.

Krishna afirma na Bhagavad Gītā que se libertar do império dos sentidos significa cortar esta árvore aśvattha (BhG 15.3), mencionada também na Kaṭha Upaniṣad (6.1), e assim encerrar o ciclo de nascimento e morte do mundo de saṃsāra. Emanada de Brahman, a árvore aśvattha de raízes invertidas expressa a essência da manifestação cósmica (saṃsāra), e é a esta compreensão que se designa, tecnicamente, como bhāvana. Agir (karma/kriyā) com a compreensão de bhāvana significa cortar a árvore aśvattha, deixando de provar dos seus frutos para trilhar o caminho de volta ao paraíso original e contemplar aquele estado definitivo, sem possibilidade de retorno (nirvāṇa).

Os quatros pilares dos sistemas religiosos e

as cinco classes de Escrituras Sagradas

São quatro os pilares fundamentais dos sistemas religiosos que, de forma geral, postulam a existência de uma realidade transcendente e estabelecem certos métodos para nos conduzir, sob condições adequadas, à realização espiritual.

O primeiro pilar está representado pelos textos reconhecidos como Escrituras Sagradas de uma dada tradição religiosa. Em geral, tratam da existência de algo transcendente, com atributos divinos, como eternidade, pureza, onisciência, onipresença, etc, e que define a finalidade da vida humana. O segundo pilar expressa um conjunto de práticas soteriológicas (Upāsana), fundado na perfeita observância das regras prescritas aos aspirantes religiosos, que tanto pode incluir a meditação, como qualquer outra disciplina voltada à realização suprema. O terceiro é caracterizado pela mística, presente nas experiências transcendentais (Anubhava) dos grandes santos de uma dada tradição e que servem de exemplo para os aspirantes. Por fim, o quarto expressa um conjunto próprio de sacramentos e iniciações (dīkṣā) destinados a colocar em movimento os poderes latentes do espirito humano, auxiliando, desta maneira, o progresso dos aspirantes na senda espiritual.

No Śraddhā Yoga, estes quatro pilares são revisitados à luz da experiência de śraddhā-vṛtti — o movimento do amor em ação que, ao integrar estudo, prática, experiência e iniciação, faz florescer uma sabedoria viva, enraizada no coração.

Na literatura sânscrita pode-se falar em cinco categorias fundamentais de textos sagrados. Quatro tratam, de forma geral, da religiosidade indiana, e a quinta, postulada aqui, trata, especificamente, da espiritualidade universal:

- Śruti (As Revelações; aquilo que foi ouvido; transmissão oral). Refere-se, em geral, aos quatro Vedas: Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda e Atharva Veda;

- Smṛti (reflexão em forma de texto sobre as revelações; memória, aquilo que é lembrado; a memória cultural). Refere-se, em geral, à literatura épica (Mahābhārata e Rāmāyaṇa), dos Purāṇas e Āgamas (do hinduísmo e do budismo);

- Sūtra: Escritura Canônica, coleção de aforismos curtos, ou teoremas fundamentais. Sūtra significa fio condutor (o fio do colar de pérolas), corda; deriva do verbo “siv”, que significa alinhavar: aquilo que segura as coisas juntas;

- Śāstra (Shastra); preceitos, regras, manual; e

- A Bhagavad Gītā no Mahābhārata. A sublime (Śrīmad) canção (Gītā) do Senhor (Bhagavad) é considerada, por alguns, como parte dos Smṛti e, por outros, como Śruti. É indiscutível, entretanto, o seu caráter distintivo e único. Daí se afirmar que o Mahābhārata, como um todo, constitui o “quinto Veda” e a Bhagavad Gītā, a sua essência.

A metáfora da árvore invertida segundo os Yoga Sūtras de Patañjali

A árvore sempre foi utilizada como metáfora da vida espiritual e do processo de ascese mística. Ela está associada, tanto à queda do paraíso, como ao homem, que, segundo Jesus, se conhece pelos seus frutos. A Bhagavad Gītā compara a unidade da vida expressa no bhāvana a uma árvore. O seu texto tem várias chaves que possibilitam a compreensão dos versos mais enigmáticos. O próprio Krishna alerta, no décimo quinto capítulo da Bhagavad Gītā, que decifrar a metáfora da árvore significa encontrar a chave para compreender a essência das Escrituras Sagradas. Segundo os estudiosos, esta árvore simboliza, tanto a manifestação cósmica, como a própria constituição do corpo humano. Este porta a semente da vida sob a forma da energia criadora, que repousa na base da coluna e que, por meio da elevação espiritual, alcança o topo da cabeça. Esta metáfora da árvore da unidade da vida do Krishna Yoga, discutida no décimo quinto capítulo da Bhagavad Gītā, alcançou popularidade na interpretação presente no livro A árvore do Yoga, do mestre indiano de Aṣṭāṅga Yoga, B.K.S. Iyengar, publicado originalmente em inglês com o título The Tree of Yoga (1988).

O texto é uma compilação de anotações e transcrições de aulas, palestras, sessões de perguntas e respostas, ocorridas na Europa entre 1985 e 1987, e de discussões com o organizador do livro, Daniel Rivers-Moore. O livro está dividido em cinco capítulos. No segundo, "A ÁRVORE & SUAS PARTES", a árvore aśvattha de raízes invertidas é associada ao Aṣṭāṅga Yoga. Segundo o próprio Iyengar, o seu maior desafio, até chegar à compreensão da metáfora descrita na Bhagavad Gītā, foi permanecer fiel ao seu próprio estágio de desenvolvimento (viniyoga), termo que, no Śraddhā Yoga, indica o reconhecimento da singularidade do caminho interior e da adequação viva entre prática e consciência.

A semente representaria a alma. As raízes seriam os cinco princípios de Yama (as cinco restrições morais nas relações externas com o mundo: 1.ahiṃsā, não violência; 2. satya, veracidade; 3. asteya, abstenção da avareza; 4. brahmacharya, pureza e impessoalidade em todas as relações e 5. aparigraha, livrar-se do desejo de possuir mais do que o necessário).

Os Yamas regulam a nossa relação com o campo das ações, disciplinando os nossos órgãos das ações (karmendriyas2: braços, pernas, boca, órgãos reprodutores e excretores). Toda a vez que nos recusamos a agir impulsivamente, controlamos as impressões que nos chegam pelos cinco sentidos e a mente. Por isto, os órgãos da ação vêm primeiro, fazendo de Yama a raiz do AṣṭāṅgaYoga.

Do mesmo modo que o tronco se origina das raízes, os Niyamas (as cinco prescrições nas relações internas consigo próprio: 1. śauca, pureza interior; 2. saṃtoṣa, contentamento; 3. tapas, austeridade; 4. svādhyāya, estudo do Ser; e 5. īśvarapraṇidhāna, a consagração ao Ser Absoluto) originam-se dos Yamas. Enquanto estes controlam os órgãos da ação, os Niyamas controlam os órgãos da percepção (jñānendriya: olhos, ouvidos, nariz, língua e pele) e a mente.

No Śraddhā Yoga, esses princípios formam também os nutrientes éticos da raiz da árvore interior. Eles são compreendidos não como mandamentos externos, mas como afinamentos da escuta do coração.

Do tronco dos Niyamas nascem os galhos, simbolizando as diferentes posturas, os Āsanas, que irrigam as células do corpo e equilibram as funções físicas e o metabolismo.

Dos galhos brotam as folhas, que respiram, ligando o exterior ao interior e levando energia à árvore e que correspondem, portanto, à ciência do alento vital, composta pelos Prāṇāyāmas. O próprio desenho dos nossos pulmões dá a ideia exata desta árvore invertida que nos conecta, por meio dos Prānāyāmas, com o micro e o macrocosmos. O Prāṇāyāma harmoniza os sistemas respiratório e circulatório. E assim, de forma bem natural, a partir do momento em que aperfeiçoamos a nossa conduta (Yamas e Niyamas), postura (Āsana) e relação com o mundo exterior (Prāṇāyāma), descobrimo-nos em nosso universo interior.

A casca, que protege a seiva dos galhos dos insetos, representa este recolhimento dos sentidos, ou Pratyāhāra. A casca simboliza a pele resistente, cujo tato se desliga da identidade egóica quando se está recolhido para o interior de si mesmo.

A seiva, a energia da vida, que percorre o interior dos galhos e do tronco da árvore rumo à raiz, representa Dhāraṇā, o poder de concentração, ou atenção plena, que unifica a vida como um todo. A seiva liga as folhas com as extremidades da raiz.

A energia unificadora desta seiva manifesta-se como Dhyāna, ou meditação, a flor desta árvore saudável que nos unifica enquanto partes de um mesmo todo. E o seu fruto é o Samādhi, o êxtase resultante da experiência da nossa unificação com o Absoluto. Quando este fruto amadurece plenamente, manifesta-se como a śraddhā sáttvica: o foco absoluto do coração — um estado de inteireza silenciosa em que o ego se dissolve na luz da presença.

O fruto que assim se desprende da árvore contém uma nova semente, representando a sabedoria e o perfeito equilíbrio dos processos de exteriorização do Saṃsāra e de interiorização de Nirvāṇa, conforme sugerido na metáfora. Sua perfeita compreensão, portanto, aproxima — ainda que apenas parcialmente — os Yoga Sūtras de Patañjali do texto da Bhagavad Gītā.

A Meditação segundo os Yoga Sūtras de Patañjali

As práticas de meditação indianas constituíram-se, de modo geral, reconhecendo e validando a autoridade dos Yoga Sūtras de Patañjali (YS 2.29) como a Escritura Sagrada do Yoga. Em sua grande maioria, elas foram estruturadas em torno da disciplina óctupla (aṣṭāṅga), descrita no texto, segundo três eixos principais:

(I) Bahiraṅga, a disciplina externa:

1. Yamas. As cinco restrições morais (YS 2.30);

2. Niyamas. As cinco prescrições (YS 2.32);

3. Āsana. A postura. Significa tomar o assento do Ser (YS 2.46);

(II) Pratyāhāraṇa, a disciplina intermediária, de retração dos sentidos:

4. Prāṇāyāma. A consciência do alento vital, ou da imanência do Sopro Divino (YS 2.49);

5. Pratyāhāra. A inversão do modo de se alimentar/funcionar pelos cinco sentidos e a mente (do saṃsāra para o nirvāṇa) (YS 2.54);

(III) Antaraṅga, a disciplina interna:

6. Dhāraṇā. Concentração e foco (YS 3.1);

7. Dhyāna. Meditação (YS 3.2); e

8. Samādhi. Êxtase místico (YS 3.3).

As três primeiras componentes (Yama, Niyama e Āsana) desta via óctupla, conhecida como Aṣṭāṅga Yoga, correspondem à disciplina externa (Bahiraṅga) da reta conduta, denominada Kriyā, ou Karma, no Yoga Ancestral da Bhagavad Gītā. As duas componentes seguintes (Prāṇāyāma e Pratyāhāra) correspondem à disciplina de retração dos sentidos (Pratyāhāraṇa) e do despertar da intuição superior, denominada Bhāvana no Krishna Yoga. O pensamento disciplinado (dhāraṇā) e o foco firme e estável no Ser (dhyāna), conduzem à comunhão com o sagrado (samādhi). E é a esta maestria gradual (viniyoga) da disciplina interna (Antaraṅga), definida nos versos YS 3.1 a 3.6 como saṃyama (autocontrole), que se denomina como o Foco Absoluto do Coração no Yoga Ancestral, resgatado por Krishna.

A Meditação Vipassanā

O Sutra do Coração (Hṛdaya Sūtra) do cânone budista, utilizado durante o caminho que leva à Perfeição da Sabedoria (Prajñā Pāramitā) apresenta a perspectiva de vazio de existência. Ele termina com o seguinte mantra, utilizado para concentrar, purificar e pacificar a mente:

Gate gate; Pāragate; Pārasaṁgate; Bodhi svāhā. "Adiante e além; todos, adiante e além; rumo à outra margem; da maravilhosa iluminação!"

Considerando que a iluminação da mente se deve à sua pacificação no coração, é razoável supor que Vipassanā, origem de Mindfulness, se aproxime do Foco Absoluto do Coração, Heartfulness. Contudo, há que se ter em conta que aqui, diferentemente do que entende a Bhagavad Gītā, a verdade sobre a realidade do ser e do mundo fenomênico só pode ser plenamente compreendida nesta outra margem que nos revela o processo de “originação dependente” (pratītya-samutpāda) e não o Ātman. A margem em que se encontra a sabedoria intuitiva (prajñā) seria acessível pelo caminho do meio, que se funda na meditação conforme aqui definida.

As diversas modalidades de meditação budista estruturam-se em torno das Quatro Nobres Verdades:

- Toda a existência é sofrimento;

- A raiz do sofrimento é o desejo;

- O sofrimento cessa quando cessa o desejo; e

- Há uma nobre via óctupla (āryāṣṭāṅgamārga) que faz cessar o desejo, levando à superação do sofrimento.

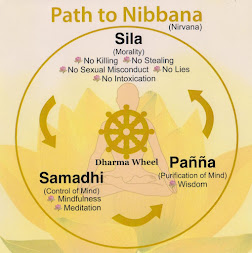

|

| A roda do dharma e o foco estritamente mental da disciplina tríplece do budismo. |

A via óctupla (āryāṣṭāṅgamārga) deriva da tríplice disciplina (sikkhā) introduzida pelo Senhor Buda no idioma páli:

(I) Adhi-paññā-sikkhā (a disciplina da sabedoria superior), ou simplesmente, Paññā (sabedoria):

1. Ponto de vista correto;

2. Pensamento correto;

(II) Adhi-sīla-sikkhā (a disciplina das virtudes superiores), ou Sīla (reta conduta):

3. Linguagem correta;

4. Ação correta;

5. Modo de vida correto;

(III) Adhi-citta-sikkhā, a disciplina da mente que leva à realização suprema, ou Samādhi (iluminação, êxtase):

6. Esforço correto;

7. Atenção plena (Mindfulness); e

8. Transe místico correto (Samādhi).

Segundo esta disciplina óctupla, a meditação deve sempre ser entendida como um meio de nos emancipar das garras do egoísmo e de nossa sujeição a este mundo. Vipassanā foi ensinada na Índia pelo Senhor Buda com esta finalidade. "Vipassanā" é um termo páli, derivado do sânscrito "vipaśyanā" – prefixo "vi-" e raiz verbal √paś (ver). O prefixo “vi” equivale ao prefixo latino “dis”. Vipassanā significa, então, “discernir”, "insight" – ver as coisas como elas realmente são. O prefixo “vi” também indica intensidade, sugerindo para "vipassanā" o significado de “ver profundamente”. Existem várias formas de meditação vipassanā, mas a ideia central de tomar consciência do estado de testemunha está presente em todas elas. Esta consciência decorre da investigação e entendimento dos fenômenos manifestados nos cinco agregados (skandhas) que impedem a experiência da percepção direta, ou vipassanā: apego à forma física (rūpa), sensações ou sentimentos (vedanā), percepção (samjñā; páli: saññā), formações mentais (samskāra; páli: samkhāra) e consciência (vijñāna; pāli viññāma).

Vipassanā Theravāda

Vipassanā representa a compreensão das Quatro Nobres Verdades ensinadas pelo Senhor Buda. Implica a compreensão da natureza transitória de tudo e de que o “Eu” não existe. Desta forma, a impermanência, a dor, etc, constituem os tópicos da meditação. A Vipassanā Theravāda envolve a superação da noção egoísta de “Eu", pois a realidade nada mais seria que um fluxo, ou feixe de experiências, com o mundo em constante dissolução. Um feixe essencialmente vazio. Experimenta-se esta verdade, que significa aproximar-se do nirvāṇa, em vipassanā.

Vipassanā Mahāyāna

No Mahāyāna Budismo acredita-se que Vipassanā conduza o praticante a transcender a dualidade sujeito-objeto, de modo a capacitá-lo a experimentar o nirvāṇa, ou o vazio, mas este entendido como puro pensamento. Para os integrantes desta tradição, vipassanā funda-se nos bhāvanā-krama (estágios de meditação), formulados pelo filósofo Kamasila (século oitavo). A ideia de vazio absoluto dá lugar a ideia de puro pensamento: tudo existe como expressão interdependente da mente luminosa — śūnyatā como sabedoria compassiva, não substancial (veja aqui um vídeo de Thich Nhat Hahn sobre a natureza do vazio, śūnyatā). Várias técnicas devocionais são utilizadas como meios preparatórios para a pessoa compreender que o mundo não tem existência real e que tudo é da natureza do vazio (śūnyatā). Uma delas sugere ao discípulo concentrar-se em um grande ser e a partir daí expandir esse círculo de amor até alcançar a todos os seres. Esta forma de meditação é muito semelhante à Saguṇa Dhyāna do Yoga Ancestral, introduzido por Krishna na Bhagavad Gītā (veja aqui).

Conclusão

Pode-se concluir do exposto que a estrutura formal da disciplina tríplice do budismo (Sīla, Pañña, e Samādhi) é similar à do Aṣṭāṅga Yoga (Bahiraṅga, Pratyāhāraṇa e Antaraṅga) e também do Krishna Yoga (Bhāvana, Karma e Dhyāna). O que os praticantes de meditação das distintas escolas guardam em comum é a capacidade que desenvolvem para agir de forma amorosa e altruísta, em conformidade com a consciência da verdade e da justiça, expressões da lei universal (Ṛta). Independentemente da escola, a meditação é compreendida, em todas essas tradições, como arte de silenciar o ego no campo do Ser — caminho de retorno ao foco amoroso e impessoal do coração.

Epílogo

Este texto marca um momento de transição na construção do livro-blog: da comparação entre sistemas à escuta de um princípio unificador. Ele orienta a compreensão de que todos esses ramos convergem no gesto originário de śraddhā: atenção amorosa, entrega lúcida e ação luminosa — a verdadeira árvore do Yoga que cresce em direção ao alto, com raízes plantadas no coração.

***

N O T A S

(1) Para conhecer a pronúncia das palavras sânscritas veja o nosso resumo do Guia de Transliteração e Pronúncia das palavras sânscritas.

(2) De acordo com a epistemologia do Sāṃkhya, que fundamenta a Bhagavad Gītā, a matéria de que se compõe o universo é formada por vinte e quatro princípios da matéria, denominadas, tecnicamente, tattvas. Estes princípios materiais compõem a vestimenta com a qual o Ser se manifesta no saṃsāra. São eles:

- o plano da matéria indiferenciada (avyakta); é a causa da manifestação;

- o órgão do sentimento intuitivo (buddhi), que expressa os nossos dons e a sabedoria sintrópica do coração;

- o princípio de identidade individual (ahaṅkāra), origem das noções de "eu " e "meu";

- a mente emocional (manas), com jurisdição sobre a vontade e as emoções; que se desenvolve com a aprendizagem e que representa também o espaço de armazenagem das memórias e dos conhecimentos adquiridos;

- os cinco órgãos motores (karmendriyas): braços, pernas, boca, órgãos reprodutores e excretores, que nutrem, excretam, reproduzem e colocam em movimento as pessoas;

- os cinco órgãos sensoriais (jñānendriyas): olhos, ouvidos, nariz, língua e pele;

- os cinco elementos sutis (tanmātras): forma, som, olfato, sabor e tato; e

- os cinco elementos densos (mahābhūta): terra, água, ar, fogo e éter.

SUMÁRIO GERAL

Rio de Janeiro, 04.11.17.

(Atualizado em 02.07.25.)

.png)

Bom dia, professor! Poderia me indicar a diferença entre Yama e Karma? Havia entendido que ambos se referem a uma conduta moral..

ResponderExcluirBoa tarde Letícia, não sou sanscritista, mas posso dizer algumas palavras sobre esse tema.

ExcluirPrimeiro, o sânscrito tem uma peculiaridade: a maioria dos termos técnicos muda de significado conforme o sistema de pensamento. Por isto, inclusive, a ideia de “dicionário” é recente na Índia. O que se tinha, de fato, eram os “glossários”, que apresentavam os diversos significados que o vocábulo adquiria, conforme o tratado onde aparecia.

Segundo, em sânscrito, todos os substantivos são originados dos verbos. Deste modo, o verbo “yā”, que significa “morrer”, origina “Yama-rāja”, que significa o “regente (rāja) da morte (Yama)”, ou aquele que conduz as almas pelo purgatório; e também “yama”, ou “yamas”, que significa controle, restrição, e tem, portanto, o sentido de regra moral, ou dever, como você observou. Do mesmo modo, o verbo “kṛ”, “fazer, agir”, origina o substantivo “karma”, “ação, atividade”. Deste modo, quando designa a disciplina da ação, “karma” tem sentido de ação reta, correta, que lembra “dever”.

Daí a semelhança que você aponta.

Para saber mais, veja:

http://spokensanskrit.org/index.php?mode=3&script=ia&tran_input=yama&direct=se

Como sempre, muito bom Turci ! Jaya !

ResponderExcluirGrato pelo feedback, Margareth! É bom ter a confirmação de que continuamos convergindo para o nosso ideal.

Excluir