Śraddhā Yoga é a arte e ciência da meditação sintrópica (Heartfulness), como se revela na Bhagavad Gītā: śraddhā — não fé cega, mas fervor lúcido — guia o coração à verdade. Meditar é escutar. Respirar é amar. Viver torna-se oferenda. Um caminho para quem deseja afinar corpo, mente e alma com a vibração do Ser. Explore o SUMÁRIO abaixo.

2016-12-25

O Natal do Coração: Uma Celebração de União e Luz

2016-12-08

Heartfulness em Movimento: A Meditação na Práxis Sintrópica (Haṃsa)

|

| Francisco Barreto, na Fazenda Mãe Natureza e em uma caminhada na Serra de Itabaiana. |

2016-12-01

Coração Tranquilo: ressignificando a Haṃsa Tattoo

Hoje (01.12.16) faz seis meses que viajei para São Paulo para realizar a segunda cirurgia do câncer na língua. Internei na quarta-feira e fiz a segunda cirurgia1 na quinta, 02.06.16. No dia da internação, saímos cedo do Rio de Janeiro e fomos para o apartamento de minha mãe. Almoçamos no restaurante vegano Annaprem e seguimos para o ICESP. Foi nesta cirurgia que ganhei a minha "Haṃsa Tattoo". O vídeo abaixo ilustra o que ela significa para mim: "Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo", como diz o mantra do socialista zen Walter Franco.

2016-11-02

Repensando a universidade com o coração

Este encontro no país onde foi cunhado o termo "universidade" contou com a a participação de 54 reitores. No dia 25, o Reitor Loris Borghi (Università di Parma) realizou o discurso de abertura (veja aqui). Entre as autoridades presentes, a Ministra da Educação da Itália, Stefania Giannini, e o Embaixador do Brasil em Roma, Ricardo Neiva Tavares.

2016-10-15

A Meditação segundo a Bhagavad Gītā

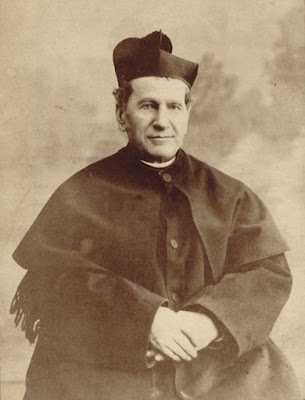

|

Dom Bosco (1815-1888), Co-Patrono de Brasília. Aclamado por João Paulo II o "Pai e Mestre da Juventude" |

Ācārya-paramparā-vandanam:

Saudação (vandanam) aos mestres espirituais (Ācārya) das distintas tradições religiosas (paramparā)

N O T A S

(1) Para conhecer melhor como a Bhagavad Gītā está sendo interpretada aqui, veja também:

não importa onde você tenha lido,

ou quem tenha dito, nem mesmo se eu tiver dito,

a não ser que esteja de acordo com o que lhe revela

a sua própria razão quando iluminada pelo coração".

Esta é uma tradução livre de uma passagem do Kalama Sutta, onde se discutem as limitações da razão que não se deixa iluminar pelo coração.

|

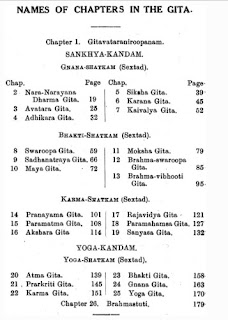

| Bhagavad Gītā editada pela organização religiosa Śuddha Dharma Maṇḍalam |

(4) Não fiz menção na tese à Bhagavad Gītā editada pela organização externa Śuddha Dharma Maṇḍalam senão indiretamente, em notas de rodapé, visto que o seu conteúdo é praticamente equivalente ao da Bhagavad Gītā de 700 versos. Além do mais, há um extenso debate na academia onde se questiona a autenticidade (veja aqui) da edição com 745 versos e vinte e seis capítulos. É o meu entendimento, de qualquer modo, que os dois textos da Bhagavad Gītā se complementam e que é impossível desqualificar qualquer um deles. Um tem valor histórico e foi utilizado por inúmeros sábios e santos de todos os séculos; o outro tem valor pedagógico – a sua metodologia elucida a essência mesma do texto. É também o meu entendimento que toda a controvérsia com a Bhagavad Gītā editada pelo Śuddha Dharma Maṇḍalam teria sido evitada se o texto tivesse sido apresentado como o que de fato é, um extrato da Śrī Bhagavadgītā Bhāṣyopetā de Haṁsa Yogi. As críticas que a Bhagavad Gītā de 745 versos, do Śuddha Dharma Maṇḍalam, tem recebido podem ser resumidas em dois pontos principais: (1) não foi encontrado um único manuscrito considerado autêntico sobre esta recensão; e (2) o texto nada mais faz que rearranjar os versos, renomear os capítulos e acrescentar outros versos do Mahābhārata. Trata-se, basicamente, do mesmo texto acrescido de algumas passagens do Mahābhārata (Hino a Durgā, etc.).

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2016.

(Atualizado em 21.01.25)

2016-10-13

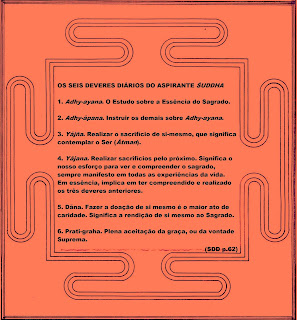

O que é a Ação (Karma) no contexto dos Seis Deveres Diários?

|

| Os Seis Componentes da Atividade Diária do Yogi |

Satya Tyāga: a arte de despertar para a consciência sintrópica

2016-10-08

Prefácio: Uma obra em constante evolução ("A perennial work in progress")

e enigmático comentador.

2016-10-03

Ensaio Autobiográfico

|

| Ashram Ātma |

Upasthāna: a via de síntese do puro Yoga

|

| Śraddhā e a unidade essencial das religiões (Interpretação de maio de 2004) |

2016-10-02

Itihāsa: a mentoria segundo o cânone

2016-10-01

O que é Sākṣī?

|

| “Há dois pássaros, dois bons amigos, que habitam a mesma árvore do Ser. Um se alimenta dos frutos desta árvore; o outro apenas observa em silêncio.” (Ṛigveda 1.164.20 e Muṇḍaka Upaniṣad 3.3.1) |

2016-09-30

Lidando no Mundo dos Sonhos com a Insondável Angústia

O que é a Prática da Saúde do Śuddha Rāja Yoga?

O que é a Meditação Sintrópica?

|

2016-09-29

Viniyoga: a sintonia integral com a luz natural do coração

2016-09-26

Os três níveis da Meditação Sintrópica (Prática Coletiva)

2016-09-16

Coração Tranquilo

Como disse o socialista zen Walter Franco no programa do Jô (1990): "Eu condeno o ódio ideológico" ... "Para que este país volte a ter alegria"..."Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo"...

O Fogo Ardente do Coração

|

| O sagrado coração materno do judaísmo e do seu filho, o cristianismo universal. |

2016-09-03

Śuddha Pañjikā: o diário da consciência

|